实习生蒋子欣邓俞贝

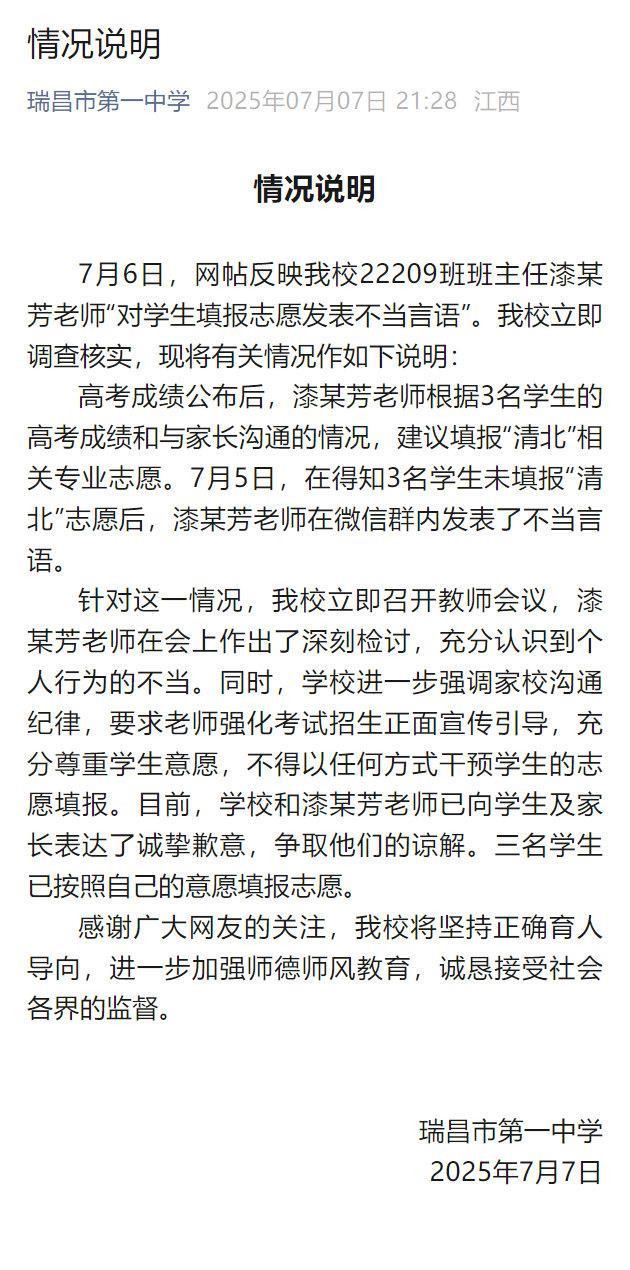

7月7日,瑞昌市第一中学通报,未报清北学生已按照意愿填报志愿。(7月7日南风窗)

情况通报

教师因学生未报清北而情绪失控,表面是教师职业边界失守,深层却折射出教育评价体系的隐忧。涉事教师的检讨与致歉,固然展现了认错态度,但将责任完全归咎于个人,显然失之偏颇。

教师对清北的执念,背后恐怕难脱现实逻辑的驱动。在不少学校,顶尖学府录取人数是衡量办学质量的核心指标,直接与教师考核、奖金分配乃至学校声誉绑定。当“清北录取”成为悬在教师头顶的“硬指标”,职业行为难免被任务绑架。微信群中流露的急切,既是个人教育情怀的投射,更可能是考核压力下的应激反应。

学生志愿填报的自主性,本是教育尊重个体差异的底线。即便清北光环耀眼,专业适配、兴趣所向才是决定人生走向的关键。若为追求名校标签而牺牲学生长远发展,即便踏入顶尖学府,也可能陷入“学非所爱”的困境,这样的“成功”代价未免太大。

学校在通报中强调“充分尊重学生意愿”,这一表态值得肯定,但更需审视管理机制:是否过度强调升学指标?是否用物质奖励强化了功利导向?教师的“越界”或许是个体行为,但催生这种行为的土壤,才是更值得警惕的问题。

教育的终极目标,是培养“合适的人”而非“名校的人”。分数之外,教会学生自主选择、为自己负责,或许是更重要的一课。这场风波提醒我们:破除“唯名校论”的桎梏,让评价体系回归育人本质,才能让志愿填报真正成为学生自主规划的起点。

千层金配资-千层金配资官网-全国炒股配资-在线炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。